معالم عبد الرزاق |

“لم أكن وحدي … ولم أعش هذه المحنة بمفردي، كان هنالك الآلاف ممَّن واجهوا هذه الآلام مثلما واجهتها، وعانوا ربما أكثر ممَّا عانيت، وما سجلت هنا إلا ما سمعت ورأيت، ولا أحد يدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة. ولذا، فهذه دعوة للآخرين الذين شاركوا المنافي أن يصنعوا ما صنعت، فإنما اليم من القطرة، والجبال من الحصى.

أما الذين رفرفت أرواحهم خارج أسوار السجون، وحلقت بعيداً في السماء قبل أن تقول لأهل الدنيا ما كانت تودُّ أن تقوله، فربما يوماً ما، يوم الفزع الأكبر سيقولون لله كل شيء، وسيقفون أمام الجميع ليكونوا شهودا ًعلى ما مرَّ بنا ممَّا لا يمكن تخيله، أو الحدس به.”

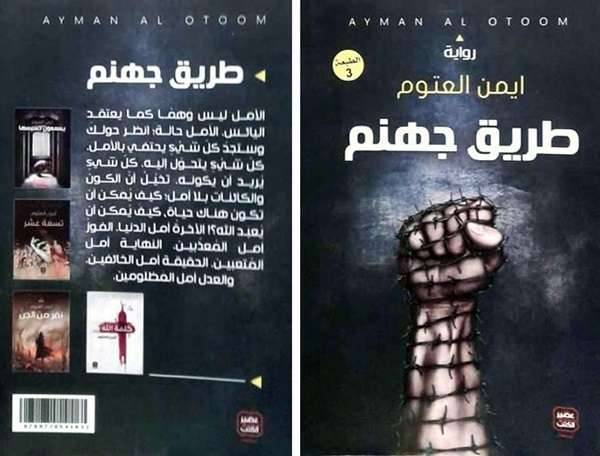

هذا ما جاء في مقدمة رواية (طريق جهنم) للكاتب (أيمن العتوم) على لسان بطلها (علي العكرمي).

في هذه الرواية يأخذنا (علي العكرمي) في رحلة مؤلمة داخل السجن لمدة ثلاثين عامًا.

السجن الذي كان سببه (العقيد معمر القذافي) حيث نصحبه أيضاً بأيامه الأخيرة في العزيزية إلى أن يلقى حتفه على يد الثوار الليبيين.

“أيها العابرون على جسد ذكرياتي، أيها الآتون إليَّ لكي أقرأ لكم سفر الجرح، وآيات الحزن. أيها الشاربون من دم وجعي، لقد آن أن أقول: إن الصمت يعني الجبن والكفر بالنسبة إلي، وعليه فسأفيض بكل أوجاعي.”

نعم بالفعل كما أخبرنا (علي العكرمي) فقد نقل لنا تفاصيل ما يحدث داخل سجون الطغاة ساعة ساعة وحدثاً تلو حدث، يذكر لنا كل أسماء المعتقلين الذين عرفهم، وكيف اعتقلوا، ولماذا اعتقلوا.

يتحدث عن السجانين ومديري السجون الذين تعاهدوا على السجون التي افتتححها حاكم ليبيا في ذلك الزمان.

بدأ الحديث عن سجن (الحصان الأسود) الذي شُيد لاعتقال المجاهدين ضد الاستعمار الإيطالي، حيث امتلك سمعة يشيب لها رأس الوليد، قصص فظيعة، الرعب والهول والتعذيب والبشاعة، وكل ما يمكن أن ينخلع له الفؤاد.

ثم حدثا عن (المحقرة) وهي سجن داخل سجن، ظلمة في أعماق ظلمة، أُعدت للمحكومين بالإعدام، تقع خارج الزنازين، أبوابها ملحومة بلحام لا يمكن أن يفكها أو يقطعها شيء، إذا أدخل إليها السجين، لا يمكن أن يخرج منها إلا إذا أراد الله، وأبوابها لا تفتح إلا مرة واحدة حين يزج السجين بها.

” السجن منفى، السجن موت، السجن انكسار، لا تقل لي السجن صمود ولا تقل لي السجن للرجال، فالحرية للرجال والنزال للرجال “

ويؤكد بطل روايتنا أن التعذيب داخل سجون (العقيد) منهجاً، أسلوب حياة، جدولاً زمنياً يجب أن يُطبق على السجناء، ليس له علاقة بالأسباب الموجبة. بل به علاقة بالوقت، بالعقد النفسية للسجانين، بالولاءات اللاإنسانية والانحرافات العقدية لدى مديري السجون.

لا يهم لماذا دخلت السجن، لا يهم إن كنت مثقفاً، أو كنت وطنيا ًفداخل السجن يتحول كل المساجين إلى دمى بلا إحساس، بلا مشاعر، فقط هم أشياء لتفريغ النزعات الوحشية، إذ يقضي السجين حياته بين ظلامين: (ظلام السجن أو ظلام القبر).

بين طيات الرواية نرى عالمًا مختلفاً بكل أبعاده، حيث يجتمع أناس من شتى الاتجاهات الفكرية، يلتقون ويختلفون، ويمكن للواحد منهم أن ينتقل فكريًا للضفة المغايرة فقط حين يستمع ويحاور.

في السجن يمكن أن تلتقي برجال مخلوقين من نوى، يجعلون من حولهم يثقون بالفرح، يعقدون راية الأمل، ليبتسموا في وجه المحن الكالحة.

في السجن تفيض مشاعر الرجال نحو أطفالهم، فتنساب شعرًا يهز الوجدان:

يا عيد يا فرحة الأطفال، ما صنعت أطفالنا نحن والأطفال تنغلق

ماكنت أحسب أن العيد يطرقنا والقيد في الرسغ والأبواب تصطفق

هذا ما جاد به الشاعر السجين (عبد العاطي حنفر)

وفي السجن يغادر الأحبة الحياة، فما أقساها من لحظات عندما يفقد السجين أمله بلقية الأحبة، فكيف إذا كان الفقيد هو الأهم؟

” والآن ماذا تبقى مني؟ لا شيء، ماذا يتبقى من الإنسان حين يفقد أمه؟!”

“وفي السجن أيضًا يُثبَت أن الإنسان معجزة، المخلوق صورة الخالق، بدين السجن الاستسلام كفر، من استسلم أساء الأدب مع الله “

وكان السجن كما وصفه (علي العكرمي) صورة أخرى من صور الحياة، الحياة الأكثر واقعية وقسوة معًا، البعض يغادر والبعض يقدم، يعيش البعض في دوخة الأمل، ويتيه آخرون في صحراء اليأس.

في رواية (طريق جهنم) يركز الراوي على أوضاع السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، ففي تلك الأثناء كان الليبيون مخيرون بين الموت والموت.

” خطب القذافي في أوائل الثمانينات في باب العزيزية على إثر تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وأقسم بأغلظ الأيمان بأنه سيقتل الرجال ويسبي النساء، وييتم الأطفال، وسيقضي على كل معارضيه، نفذت اللجان الثورية وعيده فلم تُبقِ على أحد.”

ويخبرنا الراوي حول كيفية تصفية (محمد مصطفى رمضان) في لندن، فقط لأنه قال:” إن إصلاح الأمر كله يكمن في إشاعة الحرية بين الناس حتى يعودوا كما خلقهم الله بشرًا مكرمين.”

ولا ينسى الكاتب أن يحدثنا عن أوضاع السجينات ” كان السجن يعجُّ بالسجينات من النساء، لهنَّ سجنهنَّ الخاص، وفي قصصهنَّ من الألم أكثر ربما ممَّا في قصصنا، إذا كنا نحن على غلظة الرجال التي جبلت عليها أجسادنا لا نحتمل السجن، فكيف بمن فطرنَ على رقة القلب، ورهافة الحس، وصفاء العاطفة من النساء؟ كانت سنتهنَّ بعشر سنوات من سنينا، لكنهنَّ تحملنَ مالم تتحمله الحبال ولا الرجال، ولم يكن لأكثرهنَّ من ذنب ولا جريرة، إلا التعاطف !!”

وفي السجن لا سلطة تعلو فوق سلطة المدير، إذ لا شيء يجلب الرعب كما بجلبه.

” أكثر شيء مرعب كان وجه (عامر المسلاتي) مدير السجن، كانت مجرد رؤيته تعني الموت، كان يتسلى بالقتل ويتلهى بالذبح، كان يأخذ البطانية التي تتغطى بها، ويلفها حول عنق السجين، ويقوم بخنقه بيده حتى يفارق الحياة.”

ويستفيض كاتبنا في وصف الأمراض التي تنهش المساجين نهشاً يودي بحياتهم لقساوة الظروف وغياب أدنى وسائل الرعاية الصحية.

فيشرح لنا حال أحدهم: ” كان وجبة التهمها المرض مع البرد القارس، الذي رغم مرضه ظلت الابتسامة ترتسم على وجهه الشاحب وظل يردد: نحن إن متنا فمن أجل الربيع …وإذا عشنا فمن أجل الربيع. “

وهناك يظل الصراع على أشده ما بين الأمل الذي يشدهم للتمسك بالحياة والمقاومة، وما بين الجنون الذي يدفعون إليه دفعاً هرباً من واقع أكبر من الاحتمال، ويظل الإنسان هناك يعيش ثلاثية الأمراض والجنون والموت.

” وفي السجن ليس لك إلا الجدران؛ لو كان للجدار قلب لبكى ” من هول التعذيب والحرمان، من هول مشاهدة قتل الأصدقاء والمعارف، من هول الظلم والجبروت.

وفي (عرس الدم) قتل أكثر من 1200 سجين بغضون ثلاث ساعات في سجن (بو سليم)

في ظروف تبكي الحجر وبرغبات شيطانية إرضاء للطاغية.

فعبر عن تلك المجزرة حين قال: “كانت طرابلس تبكي، حجارتها تنحب، طيورها تنوح، وسماؤها تنزف، وهواؤها يندب، كان كل شيء ينوح، وحدها قلوب الجلادين ظلت جامدة كأنهم ليسوا من طينة البشر “

ويحين تأتي مشيئة الله يقول السجين: “أيها السجن وداعا”

قالها بطل روايتنا بعد ثلاثين عاماً قضاها ثمناً لرغبة محقة وهي أن يكون إنسانًا.

وفي مقابل بطلنا (علي العكرمي) كان هناك (العقيد معمر القذافي) رجل خليط عقد وأمراض سلطة، حكم ليبيا بالحديد والنار، شيَّد السجون وقتل الآلاف وأعدم دون أن يرف له جفن، إذ يرى نفسه إله، يصف نفسه ” أنا قاهر الملوك ومذل الجبابرة ” له فلسفته في الحياة ” من يرتعش لا يستحق العيش”

لتدور الأحداث الأخرى كلها خلال أيام العقيد الأخيرة: “العزيزية في الحقيقة ليست قصراً ولا مجمعاً سكنيا ًولا حديقة، ولا أيًا من ذلك، إنها مجموعة من السراديب المتراكب بعضها فوق بعض.”

هذه الأيام التي ظل فيها العقيد متخفياً عن الثوار الليبيين، الذين علا صوتهم ليخترق كل الطبقات السميكة ليصل إلى أذني العقيد “جيناك يا معمر”

ويستمر الكاتب يحدثنا عن ساعات القذافي الأخيرة مستحضراً تاريخه الدامي الذي استمر لما يقارب الأربعين عامًا، حكم فيها ليبيا بأساليب لا تخطر على بال بشر، لينصب نفسه معبوداً للجماهير، يستبيح الأعراض، ويصادر الأفكار ” لم يكن شعبي غير مجموعة من البدو الرحل، الذين يغطيهم الغبار من رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم، ويملأ التراب السافي زوايا أفواههم المتوهة “

اخترع العقيد ما يسمى “الكتاب الاخضر ” وجعله دستورا للبلاد.

” فتح العقيد صفحة من الكتاب: البقرة تلد، والدينار لا يبيض. قال وهو يلوح به أمام المرآة: ألم أصغ لكم في هذا الكتاب المنهاح الذي لو اتبعتموه لاهتديتم؟!”

مجنون بالعظمة، مسكون بالفوقية، يرى من حقه أن يقتل، أن يعدم، أن يغتصب، أن يسرق البلاد والعباد، أن يأتي بدين جديد، يؤمن بكلام المنجمين، يقرب المعتوهين المولعين بحب المال والنفوذ، ليحولهم إلى وحوش بشرية ويسميهم رجاله.

قام بـ ” الثورة الثقافية ” بدايات عهده ليصادر كل الكتب ظناً منه أنه بذلك سيمنع العقول من التفكير، يمنع القلوب من الحلم بالحرية، وفي تلك الفترة تم اعتقال بطلنا (علي العكرمي).

ولأنه يستببح من يشاء من النساء، ويقرب إليه منهنَّ، ليبقينَ حوله، دانيات من فيض عطفه وتكرمه فأضفى لقب “راهبات الثورة” على بعضهنَّ ليصلنَ ويجلنَ باسمه.

ظل العقيد يستعرض نفسه بحركات بهلوانية جنونية حتى آخر لحظاته، يتقدم ما تبقى معه من الرجال كأنه ذاهب إلى الاحتفال بنصر ما، في ساحة ما! كأنه مفصول انفصالًا تامًا عن الواقع.

تمت محاصرة العقيد مع نفر من الرجال في مدينة سرت، ليصل إليه الثوار فيقتل أبشع قتلة، وليقلب التاريخ صفحة على (العقيد) المجرم الذي صنع مجرمين، يدعون حماية الشعب وبناء دولة.

رواية ” طريق جهنم ” مؤلمة جدًا، مبكية، وأنا السورية لا أستطيع قراءتها بحيادية.

فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 13 ألف و983 شخصًا قتلوا جراء التعذيب في سجون النظام الأسدي من آذار 2011، ونحو 128 ألفًا لا يزالون قيد الاعتقال، أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام الأسدي.

في نهاية الرواية وأنا أغالب دمعي، غبطتُّ الليبيين أن هناك من تيسر له أن يحصل على مذكرات سجين ليحولها إلى رواية أدبية يقرؤها الآخرون سواءً بحثاً عن المتعة والتسلية أو حبا ًبمعرفة الحقيقة.

وقلت قي نفسي: ماذا لو تهيأ لمعتقلينا من يكتب عن أحوالهم ويرفع الصوت عالياً مطالبا ًبحريتهم؟! فهم أحق من تمنح له الحرية، هم منارات على الدرب، وحقهم علينا ألا ننساهم، ولتعرفهم الأجيال القادمة كما هم بلا تزييف ولا تحريف، وأن هناك مجرم طليق يسمى (بشار الأسد).

معتقلينا أبطال ثورتنا البعيدون عن عيون الجميع، القريبون من ربهم الذي ندعوه ” اللهم فرجًا قريبًا ونورًا ينير لهم ساحات الحياة، بعيدًا عن كل معتقل.

قم بزيارة موقع مجلة أقلام

قم بزيارة موقع مجلة أقلام

صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية

صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية

قم بزيارة مركز حبر للدراسات

قم بزيارة مركز حبر للدراسات