علي سندة |

لو جرَّبنا أن نسأل أي مواطن سوري من المجتمع المقهور منذ أكثر من نصف قرن في ظل حكم الأسد الأب والابن، السؤال التالي: هل يوجد قانون مُطبَّق في سورية؟ لأجاب فورًا دون تردد: “لا يوجد عندنا قانون” وتلك الإجابة نتيجة طبيعية مردّها إلى شعور المواطن بالظلم الدائم وسلبه حقوقه، ومعايشته لحلقات الفساد التي لا تنتهي، واختزال الدولة كلها بشخص الرئيس الذي يُصوَّر على أنه الآمر الناهي الخالد، وبالتالي من البدهي ألا يشعر بوجود قانون ينظم البلد، إنما سيشعر بوجود بلد مُسخَّر بما فيه من موارد وشعب فداءً للرئيس والدولة التي تأخذ منه ولا تعطه سوى القهر.

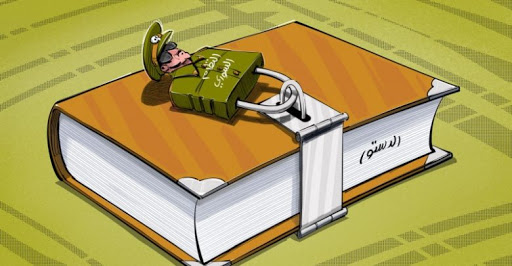

لكن الحقيقة غير ذلك، إذ إن كل ما يجري من ظلم وقهر على الشعب مقنَّن بغض النظر عن كيفية تطبيق القانون من قبل السلطة، ولكي ندلل على تلك الحقيقة لا بد أن نعود إلى المصدر، حيث سُرقت سورية من قِبل الأسد الأب بالدستور الذي يُعدُّ (أبو القوانين ومصدرها) الذي سُمي وقتها بـ (الدائم) سنة 1937، حيث أصدره الأسد بلعبة خبيثة جدًا أسس من خلالها دكتاتوريته، وذلك بإلغاء مادة: (دين رئيس الدولة الإسلام) التي كانت موجودة في دستور 1950، ما أثار حفيظة المجتمع السوري وقتها؛ فعمت المظاهرات أرجاء سورية وجرت حالات اعتقال، ونشب خلاف حادّ بين الليبراليين والإسلاميين لأجلها، لكن ما جرى وقتها أن حافظ الأسد تراجع عن إلغاء المادة وأعادها ليُقرَّ الدستور بها، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل حافظ الأسد تراجع عن إلغائها فعلًا تحت الضغط الشعبي أم ثمة شيء أبعد من إلغاء مادة دستورية وإعادتها؟

تتجلى الفكرة من تلك اللعبة بخلق معركة وهمية للشعب لا تأثير لها في مسك زمام السلطة، ليتم الاستفراد بالحكم وخلق الدكتاتورية كما يريد الأسد دون المعارضة على باقي المواد؛ حيث إنه بدستور 1973 سرق كل السلطات (التنفيذية، والتشريعية والقضائية) وصار القائد الأعلى للجيش والقوات والمسلحة ومُعلن السلم والحرب، ورئيس الحزب الواحد الحاكم لكل مفاصل الدولة، وضامن لاستقلال السلطة القضائية!!…إلخ، وله الحق بإعلان قانون الطوارئ الذي فرضه وحكم به سورية على مدار ثلاثة عقود، وبالتالي بات من السهل أيضًا تعديل مادة دستورية من قِبل برلمان موالٍ للدكتاتورية خلال ساعتين لتوريث بشار الحكم واستمرار المسيرة حتى اليوم.

إن الدكتاتوريات الحديثة قانونية بدءًا من الدستور الذي يصنعها، بل إن الدستور (لم يأكله الحمار) إنما وُلِد بشكل قانوني وفعَّله مهندسه الدكتاتور كما يريد بموجب الاستفتاء ولو كان شكليًا بالنسبة إليه، والحل وقتها يكمن بخلق وعي أبعد من مسألة الخلاف على دين رئيس الدولة، أو كما سيُشاع مُستقبلًا من خلاف مُتوقَّع في الدستور القادم على مادة (الدِّين الإسلامي مصدر من مصادر التشريع، أو مادة لغة الدولة، أو هويتها) إذ إن الخلافات التي يجب أن تأخذ حيزًا كبيرًا من الحوار والأخذ والرد يجب أن تتركز في باب (الحقوق والحريات العامة) وباب (السلطات) لأنها الأساس، وليس تفريغ القوى والمعارك بباب (المبادئ الأساسية) التي فعليًا لا تؤثر على الحريات والحقوق، ومن هنا يكمن الفرق الشعوري بين المواطن في دول العالم الثالث التي تحكمها غالبًا الدكتاتوريات وبين المواطن في الغرب، فالأخير يشعر بوجود الدستور وبالتالي يشعر بوجود القانون وحمايته له؛ لأنه نابع منه وهو من صوَّت على مواده بملء إرادته، عكس المواطن في دول الدكتاتوريات المقننة بموجب الدستور، حيث لم يملك وعيًا بعيد المدى في صناعة دستوره كما المواطن في الغرب، إنما أخذته العاطفة على المواد التي لا تأثير لها في الحكم ونسي المهم.

إن المجتمعات التي لا تحمي دساتيرها منذ البداية فإنها لن تحميهم لاحقًا وسيشعر المواطن أن الدستور غير موجود؛ لأن الدساتير إما أن تكون بابًا لصنع الدكتاتوريات وإما بابًا للحريات، والشعب هو الحكم والفيصل بذلك، ومجرد الرضا بتمرير دستور لا يُمثل إرادته عبر استفتاء، بغض النظر عن دقة النتائج وضمان عدم التلاعب بها، فإن المآل سيكون خطيرًا ولن يزول إلا بفاتورة كبيرة مايزال السوريون يدفعون ثمنها منذ عقود.

قم بزيارة موقع مجلة أقلام

قم بزيارة موقع مجلة أقلام

صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية

صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية

قم بزيارة مركز حبر للدراسات

قم بزيارة مركز حبر للدراسات